Eisenmangel im Sport als Schlüssel zu besserer Performance & Regeneration

Eisen ist ein essentielles Spurenelement für den menschlichen Organismus und übernimmt zentrale Funktionen in der Energieproduktion, dem Sauerstofftransport, der mitochondrialen Atmung sowie in der kognitiven Leistungsfähigkeit und Immunabwehr. Gerade im Sport, insbesondere bei Ausdauerbelastung, ist ein optimaler Eisenstatus eine Grundvoraussetzung für Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Doch Eisenmangel wird trotz seiner hohen Prävalenz häufig unterschätzt oder zu spät erkannt. Dieser Beitrag beleuchtet die pathophysiologischen Grundlagen, die Relevanz für verschiedene sportliche Leistungsbereiche und liefert praxisrelevante Empfehlungen zur Diagnostik.

Relevanz von Eisen im sportlichen Kontext

Eisen ist ein essentielles Spurenelement mit zentraler Bedeutung für zahlreiche physiologische Prozesse – insbesondere im Sport. Als Schlüsselelement des Hämoglobins ermöglicht es den reversiblen Transport von Sauerstoff im Blut. Auch im Muskelgewebe erfüllt Eisen über Myoglobin und eisenhaltige Enzyme in den Mitochondrien essenzielle Aufgaben für die aerobe Energiegewinnung und zelluläre Atmung. Diese Funktionen sind insbesondere für sportliche Leistungen im Ausdauer- und Kraftbereich von großer Bedeutung (Carlsohn et al., 2024; Takahashi et al., 2025).

Im Kontext körperlicher Belastung ist eine optimale Eisenverfügbarkeit daher unerlässlich für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit, Trainingsanpassung und Regeneration. Eisenmangel, insbesondere in der Form einer latenten oder funktionellen Mangelsituation (IDNA: Iron Deficiency without Anemia), kann bereits subklinische Leistungseinbußen wie eine verringerte VO₂max, frühzeitige muskuläre Ermüdung oder verlängerte Erholungszeiten zur Folge haben.

Absoluter vs. funktioneller Eisenmangel

Ein absoluter Eisenmangel liegt vor, wenn die Eisenspeicher im Körper (z. B. Ferritin) erschöpft sind. Demgegenüber beschreibt ein funktioneller Eisenmangel einen Zustand, bei dem trotz ausreichender Speicher kein Eisen für die Erythropoese oder den muskulären Stoffwechsel verfügbar ist. Ursache ist häufig ein erhöhter Hepcidin-Spiegel – ein Hormon, das die Eisenfreisetzung blockiert und durch Training oder Entzündung stark ansteigen kann. Die Transferrinsättigung ist dann reduziert, obwohl Ferritin im Referenzbereich liegt. Gerade im Leistungssport ist der funktionelle Eisenmangel häufig und wird ohne differenzierte Diagnostik oft übersehen.

Dies zeigen verschiedene Studien: Reduzierte VO₂peak-Werte, verminderte Laktattoleranz, erhöhte Erschöpfungsneigung und verlangsamte muskuläre Erholung wurden in verschiedenen Kohorten – insbesondere bei AusdauerathletInnen – dokumentiert (Morgans et al., 2023; Keller et al., 2023).

Eine groß angelegte systematische Analyse von Pengelly et al. (2024) legt nahe: Bei hochtrainierten Athletinnen führte Eisenmangel zu einer messbaren Reduktion der Ausdauerleistungsfähigkeit um 3–4 %. Durch eine gezielte Supplementation mit 100 mg/Tag elementarem Eisen über 42–56 Tage konnten Leistungsverbesserungen von bis zu 20 % bei Ausdauerparametern und bis zu 15 % bei VO₂max erzielt werden (Pengelly et al., 2024).

Zusätzlich deuten Morgans et al. (2023) darauf hin, dass Eisen nicht nur die VO₂max beeinflusst, sondern auch die mitochondriale Effizienz, die energetische Ökonomie sowie die Kraftentwicklung. In AthletInnen mit niedrigem Ferritin (<30 ng/mL) wurden signifikante Verbesserungen der körperlichen Leistungsfähigkeit durch Supplementation beobachtet. Auch bei normalem Eisenspiegel zeigten sich unter spezifischen Bedingungen (z. B. Höhentraining) potenziell günstige Effekte auf die erythropoetische Anpassung – vorausgesetzt, die Supplementation erfolgte kontrolliert (Morgans et al., 2023).

Ein weiterer Aspekt: Eine Unterversorgung mit Eisen kann auch das subjektive Belastungsempfinden erhöhen. Carlsohn und Kollegen (2024) beschreiben, dass sich Eisenmangel durch persistente Müdigkeit, verringerte Trainingsmotivation und verzögerte Erholungsfähigkeit äußern kann – allesamt Faktoren, die die sportliche Kontinuität und Progression unterminieren können. Zudem wird durch Eisenmangel das Risiko für Infekte erhöht, da Eisen ebenfalls eine wichtige Rolle im Immunsystem einnimmt (Takahashi et al., 2025).

Aus sportpraktischer Sicht ist daher die regelmäßige Kontrolle des Eisenstatus, insbesondere bei Risikogruppen wie AusdauerathletInnen, Frauen im gebärfähigen Alter oder Jugendlichen, essenziell. Dabei reicht die alleinige Bestimmung von Hämoglobin nicht aus – empfohlen wird eine erweiterte Diagnostik mit Ferritin, Transferrin-Sättigung und löslichem Transferrinrezeptor (Carlsohn et al., 2024).

Prävalenz und Risikogruppen

Eisenmangel zählt zu den häufigsten Nährstoffmängeln im (Leistungs)sport – und ist besonders relevant für Ausdauersportarten sowie bei Athletinnen. Die Prävalenz liegt laut Carlsohn et al. (2024) bei weiblichen Athletinnen im Hochleistungsbereich zwischen 15 % und 35 %, bei männlichen Athleten deutlich niedriger mit etwa 3 % bis 11 %. um Vergleich: In der Allgemeinbevölkerung liegt die geschätzte Prävalenz laut WHO bei Frauen im gebärfähigen Alter bei etwa 10–20 % und bei Männern bei unter 5 %. Die Unterschiede sind nicht nur biologisch erklärbar, sondern auch auf unterschiedliche Belastungsmuster, Ernährungsgewohnheiten und physiologische Verluste zurückzuführen.

Ein zentrales Problem bei Athletinnen ist der menstruationsbedingte Eisenverlust. In Kombination mit häufig unzureichender Energie- und Nährstoffzufuhr – etwa im Rahmen restriktiver Diäten oder chronischem Underfueling – entsteht ein hohes Risiko für funktionelle Eisenmangelzustände. Hinzu kommen gastrointestinale Mikrohämorrhagien, Eisenverluste über Schweiß, Hämolyse bei intensiver Belastung sowie eine durch Trainingsstress erhöhte Hepcidinfreisetzung, die die Eisenresorption hemmt (Carlsohn et al., 2024).

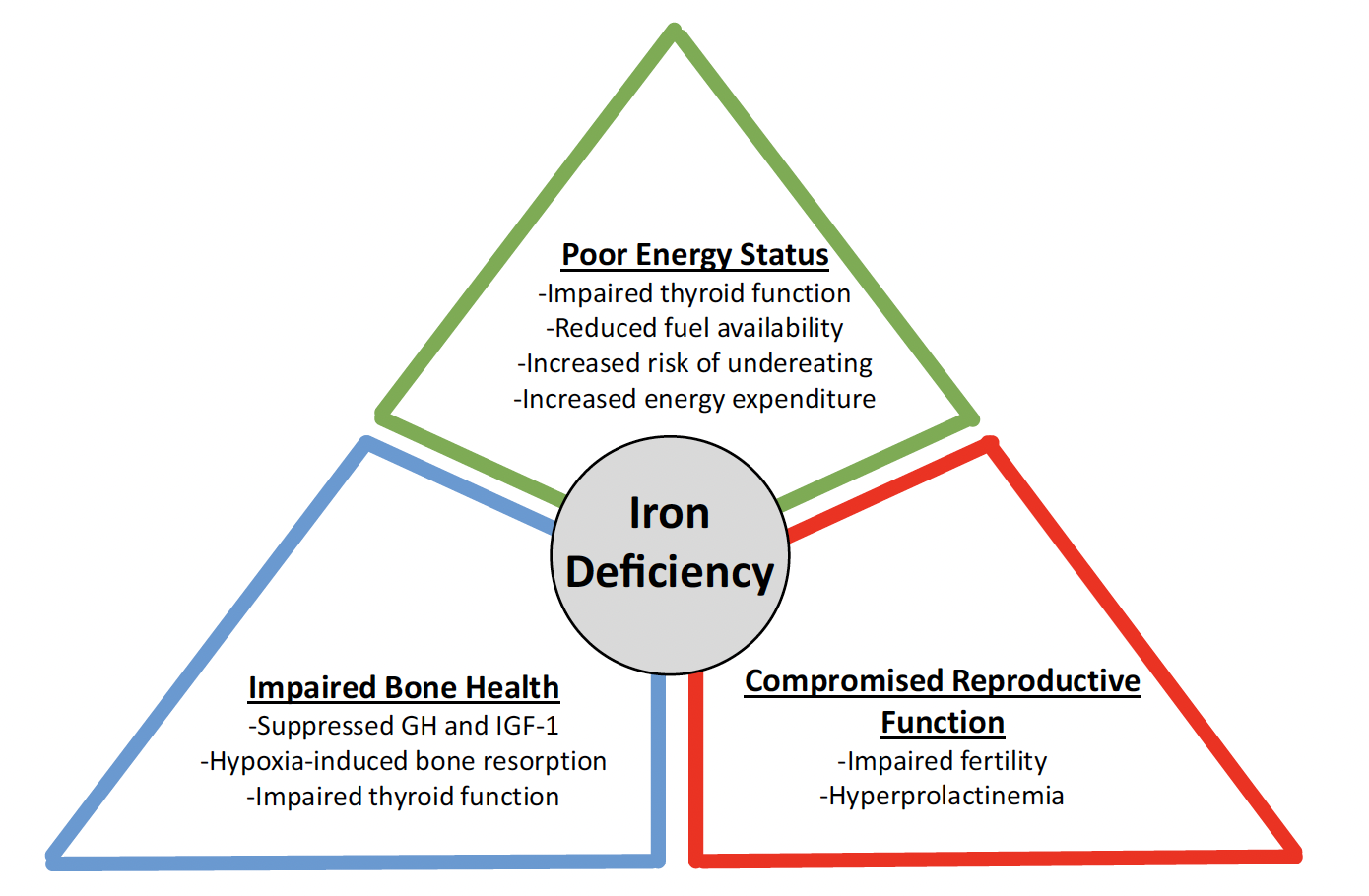

Eisenmangel und RED-S

Besonders kritisch scheint die Situation bei Athletinnen mit niedriger Energieverfügbarkeit, bei denen häufig die sogenannte „Relative Energy Deficiency in Sport“ (RED-S) auftritt. RED-S beschreibt eine durch Unterversorgung ausgelöste metabolische Dysregulation, die hormonelle Achsen wie die Hypothalamus-Hypophyse-Gonaden-Achse, die Schilddrüsenachse und das Wachstumshormon/IGF-1-System beeinflusst. Dies kann zu reproduktiven Störungen, subklinischer Hypothyreose, verminderter Knochenmineralisierung und erhöhter Knochenresorption führen (Petkus et al., 2017).

In diesem pathophysiologischen Kontext wirkt Eisenmangel sowohl als Folge einer reduzierten Energieverfügbarkeit als auch als Verstärker systemischer Dysfunktionen. Zwar kann Energiemangel – wie bei RED-S – durch Trainingsreize oder Hypoxie eine gesteigerte EPO-Produktion auslösen, doch bleibt die Effektivität der Erythropoese eingeschränkt, wenn dem Organismus nicht ausreichend Eisen zur Verfügung steht. Hinzu kommen eine gestörte Eisenaufnahme (z. B. durch erhöhte Hepcidinspiegel) und immunologische Veränderungen, die zugunsten entzündlicher Zytokine verlaufen und die Eisenverwertung zusätzlich hemmen.

Petkus et al. (2017) betonen, dass Athletinnen mit RED-S besonders vulnerabel sind, da Zyklusstörungen oder das Ausbleiben der Menstruation (Amenorrhoe) oft nicht als Symptom für RED-S, sondern als „Trainingsanpassung“ und “das ist im Sport auch mal normal” missverstanden und abgetan werden. Die zugrundeliegende hormonelle und metabolische Dysregulation bleibt damit häufig unerkannt – bis sich Leistungseinbrüche, chronische Erschöpfung oder Verletzungsanfälligkeit manifestieren.

Aus sport- und präventionsmedizinischer Sicht ist daher die frühzeitige Diagnostik funktioneller Eisenmängel von zentraler Bedeutung, insbesondere in Zielgruppen mit erhöhtem Risiko:

- Athletinnen in Ästhetik- und Gewichtsklassensportarten

- Sportlerinnen mit hoher Trainingsbelastung oder unzureichender Energiezufuhr

- Junge Athletinnen mit Zyklusstörungen oder unspezifischer Leistungsminderung

Zusammenfassend ist Eisenmangel ein Schlüsselfaktor in der komplexen Pathophysiologie von RED-S, der sowohl leistungsbezogene als auch gesundheitliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Eine integrative Diagnostik und frühzeitige Intervention sind essenziell, um chronische Folgezustände zu vermeiden.

Die Folgen von Eisenmangel bei SportlerInnen im Überblick

- Verringerte maximale Sauerstoffaufnahme (VO₂max)

- Eisenmangel senkt nachweislich die VO₂max, ein Schlüsselparameter für aerobe Leistungsfähigkeit.

- Laut Keller et al. (2023) zeigten Athleten mit Eisenmangel signifikant niedrigere VO₂max-Werte im Vergleich zur Kontrollgruppe.

- Die Wahrscheinlichkeit, VO₂max-Werte > 50 ml/min/kg zu erreichen, war bei Eisenmangel um 58 % reduziert (Keller et al., 2023).

- Beeinträchtigte submaximale Ausdauerleistung

- Morgans et al. (2023) dokumentieren:

- Reduzierte Zeit bis zur Erschöpfung.

- Veränderte Laktatkinetik (schnellerer Laktatanstieg, geringere Pufferkapazität).

- Verzögerte Erholung nach Belastung.

- Morgans et al. (2023) dokumentieren:

- Energiestoffwechsel & mitochondriale Effizienz

- Eisenmangel stört die mitochondriale Atmungskette, reduziert die oxidative Phosphorylierung und führt zu früherer anaerober Energiebereitstellung.

- Dies senkt die Trainingsökonomie und führt zu schnellerer Erschöpfung – auch bei moderater Intensität (Carlsohn et al., 2024; Takahashi et al., 2025).

- Negative Effekte auf Kraftparameter möglich

- Morgans et al. (2023) zeigen:

- Geringere Sprungkraft, Maximalkraft und Schnellkraft bei latentem Eisenmangel.

- Die Datenlage hierzu ist jedoch noch inkonsistent. Positive Effekte durch Supplementation werden vermutet, sind aber nicht eindeutig belegt.

- Morgans et al. (2023) zeigen:

- Erhöhte subjektive Belastung & verringerte Motivation

- Eisenmangel führt zu einem erhöhten subjektiven Belastungsempfinden, verminderter Trainingsmotivation und chronischer Müdigkeit.

- Athleten berichten über schnellere Erschöpfung, Antriebslosigkeit und fehlende Motivation sowie reduzierte Belastbarkeit (Carlsohn et al., 2024).

- Beeinträchtigte Regeneration & Adaptation

- Eine suboptimale Eisenverfügbarkeit hemmt die Erythropoese, verschlechtert die Sauerstoffversorgung des Gewebes und verzögert muskuläre Regeneration nach Belastung.

- Dies kann mittel- bis langfristig die Trainingsanpassung limitieren (Pengelly et al., 2024).

- Indirekte Effekte über das Immunsystem

- Eisenmangel beeinträchtigt die Immunfunktion und erhöht die Infektanfälligkeit.

- Eine höhere Infektrate reduziert die Trainingskontinuität und kann langfristig die Leistung senken (Takahashi et al., 2025).

Diagnostik: Differenzierte Blutparameter statt nur Eisen oder Hämoglobin

Die alleinige Bestimmung von Eisen im Serum und/oder Hämoglobin reicht nicht aus, um einen funktionellen Eisenmangel bei Athleten zu erfassen – insbesondere nicht im Frühstadium. Daher empfehlen Carlsohn et al. (2024) und das Gatorade Sports Science Institute (2024) ein breiteres diagnostisches Vorgehen.

Empfohlene Parameter:

- Ferritin: <30 ng/mL (bis 50 – je nach Daten und Erfahrungen) gilt bei Athleten bereits als kritisch;

→ Obwohl Ferritin in einem Bereich von 30–99 ng/mL nicht extrem niedrig ist (also keine manifeste Speicher-Leere anzeigt), reicht es möglicherweise nicht aus, um den gesteigerten physiologischen Bedarf bei SportlerInnen oder bei Belastung (z. B. durch Training, Wachstum, Menstruation) vollständig zu decken. Der Begriff „funktionelles Defizit“ heißt in diesem Kontext: Die Eisenspeicher sind zwar nicht komplett leer, aber nicht ausreichend verfügbar, um z. B. die Erythropoese, mitochondrialen Prozesse oder sportliche Regeneration optimal zu unterstützen. Dies tritt v. a. auf, wenn z. B. Hepcidin erhöht ist, die Transferrinsättigung reduziert ist oder eine chronisch niedriggradige Entzündung vorliegt. Das bedeutet: Auch wenn Ferritin im Referenzbereich liegt, kann der Körper subklinisch unterversorgt sein – vor allem im Sportkontext.

→ ExpertInnen fordern daher eine differenziertere Betrachtung und empfehlen, Ferritinziele deutlich über 30 ng/mL, z. T. über 70–100 ng/mL anzustreben – insbesondere bei AthletInnen oder Frauen mit Menstruation. Erfahrungsmedizinisch zeigte sich für uns bisher für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistung ein Ferritin-Optimalwert von über 100 ng/mL als erstrebenswert; in vielen Fällen hat sich ein Zielwert von 100–150 ng/mL bei Frauen und 100-200 ng/mL bei Männern als sinnvoll erwiesen.

- Transferrin-Sättigung (TSAT): <20 % spricht für eine reduzierte Eisenverfügbarkeit.

- hsCRP: Um entzündliche Zustände auszuschließen, da Ferritin ein Akute-Phase-Protein ist.

- Löslicher Transferrinrezeptor (sTfR): Erhöht bei funktionellem Eisenmangel, auch unabhängig von Entzündungen.

→ Wird grundsätzlich bei normalen Menschen zur Beurteilung des Eisenstatus eher weniger bis gar nicht herangezogen, ist allerdings ein besonders hilfreicher Marker zur Einschätzung des funktionellen Eisenbedarfs – also der Frage, ob der Körper aktuell mehr Eisen benötigt. Ein erhöhter sTfR-Wert deutet darauf hin, dass die Zellen – insbesondere im Knochenmark – hungrig nach Eisen sind, auch wenn die Eisenspeicher (z. B. Ferritin) im Normbereich liegen. Gerade im Sportkontext ist das relevant: Denn intensive Belastung, Entzündung oder eine gesteigerte Erythropoese können den Bedarf erhöhen, ohne dass Ferritin bereits auffällig ist.

- Hepcidin im Serum: Optional zur Einschätzung der Eisenaufnahmehemmung (v. a. nach Belastung).

→ Hepcidin ist ein regulatorisches Hormon, das die Eisenaufnahme im Darm und die Mobilisierung aus den Speichern kontrolliert. Ein erhöhter Hepcidin-Wert blockiert die Eisenverfügbarkeit – z. B. nach intensiven Trainingseinheiten oder bei entzündlichen Prozessen. Die Messung von Hepcidin kann helfen einzuschätzen, ob überhaupt genügend Eisen aus Nahrung oder Supplementen aufgenommen werden kann. In der Praxis ist die Bestimmung aktuell noch kostenintensiv und nicht überall verfügbar – deswegen kein Must-Have-Wert.

Wichtig: Blutabnahme sollte nüchtern, morgens und außerhalb intensiver Belastung erfolgen (mind. 24–48 h nach letzter Sporteinheit) – da körperliche Aktivität Hepcidin ansteigen lässt und die Interpretation verzerren kann.

Fazit: Was Health Professionals wissen sollten

Eisenmangel ist nicht nur ein klinisches Problem – sondern ein leistungsrelevanter Faktor im Sport. Die aktuelle Evidenzlage legt nahe: Bereits funktionelle Defizite ohne manifeste Anämie können Ausdauerleistung, Kraftentwicklung, Regeneration und Trainingsmotivation beeinträchtigen. Gerade bei AthletInnen, Jugendlichen und Sportarten mit hoher Ausdauerkomponente sollten TrainerInnen, SportmedizinerInnen und ErnährungsexpertInnen daher besonders sensibilisiert sein – und eine differenzierte Diagnostik etablieren.

Für die Praxis heißt das: Eine regelmäßige Überprüfung des Eisenstatus mit erweiterten Parametern (Ferritin, TSAT, sTfR, hsCRP) sollte zur sportmedizinischen Betreuung gehören.

Wie Eisenmangel am besten behoben werden kann und was dabei zu beachten ist, haben wir in diesem Blogbeitrag bereits genauer aufgearbeitet.

Erweitere dein Wissen zu ganzheitlicher Diagnostik & Therapie!

Entdecke die Welt der funktionellen Medizin und erfahre mehr zu unserer Health Coach Ausbildung für Health Professionals.

Ashby, D. (2019). The bigger the stones, the better. Evidence-Based Practice, 22(1), 5–6.

Carlsohn, A., Weber, J., Müller, K., Mayer, F., Banzer, W., Hollmann, W., & Schneider, S. (2024). Prevention of Iron Deficiency in Athletes: Clinical Review. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 75(5), 134–142.

Keller, A., Schmidt, T., Rehfeldt, F., & König, D. (2023). Iron deficiency and aerobic performance in endurance athletes. [Artikel in Vorbereitung, zugänglich via Screenshot].

Moretti, D., Goede, J. S., Zeder, C., Jiskra, M., Chatzinakou, V., Tjalsma, H., & Zimmermann, M. B. (2015). Oral iron supplements increase hepcidin and decrease iron absorption from daily or twice-daily doses in iron-depleted women. Clinical Chemistry, 61(3), 453–462.

Morgans, R., Smith, L., Taylor, K., & Harrison, C. (2023). Functional iron deficiency in elite athletes: Prevalence and performance implications. [Artikel in Vorbereitung, zugänglich via Screenshot].

Pengelly, R., Johnson, M., & Fraser, J. (2024). Iron supplementation improves VO₂max in iron-deficient endurance athletes: A systematic review and meta-analysis.

Petkus, D. L., Murray-Kolb, L. E., & De Souza, M. J. (2017). The unexplored crossroads of the female athlete triad and iron deficiency: A narrative review. Sports Medicine, 47(9), 1721–1737.

Stoffel, N. U., Zeder, C., Brittenham, G. M., Moretti, D., & Zimmermann, M. B. (2020). Iron absorption from supplements is greater with alternate day than with consecutive day dosing in iron-deficient anemic women. Haematologica, 105(5), 1232–1239.

Takahashi, M., Ohnishi, M., Nakayama, T., & Kawamura, T. (2025). Iron status, immunity, and endurance performance in athletes: A review.

Troutt, J. S., Rudling, M., Persson, L., Ståhle, L., Angelin, B., Butterfield, A. M., Schade, A. E., Cao, G., & Konrad, R. J. (2012). Circulating human hepcidin-25 concentrations display a diurnal rhythm, increase with prolonged fasting, and are reduced by growth hormone administration. Clinical Chemistry, 58(8), 1225–1232.